Le Programme de prise en charge des couples infertiles à Cuba ne sera pas interrompu, malgré le scénario complexe que traverse la nation, tant sur le plan sanitaire qu'économique, en raison des effets néfastes du blocus dans un secteur aussi sensible, a déclaré le Dr Roberto Alvarez Fumero, responsable de ce Programme au ministère de la Santé publique (Minsap).

Lors d’un entretien avec Granma, le spécialiste a offert des données actualisées sur le fonctionnement du programme, les ressources humaines qui le rendent possible et les projections de cet effort. Un programme que le pays maintient comme l'une des questions prioritaires dans le secteur de la santé et qui fait partie de la politique démographique du pays.

-Combien de couples ont-ils bénéficié de ce programme ?

-À Cuba, depuis les années 1980, certaines maternités provinciales ont commencé à pratiquer l'insémination artificielle ; en 2007 a été lancé de façon progressive le traitement par des techniques de reproduction assistée de haute technologie à l'hôpital Hermanos Ameijeiras. Ce n’est qu’en 2016 que nous avons disposé d'un réseau de services de soins pour les couples infertiles aux trois niveaux de la structure sanitaire.

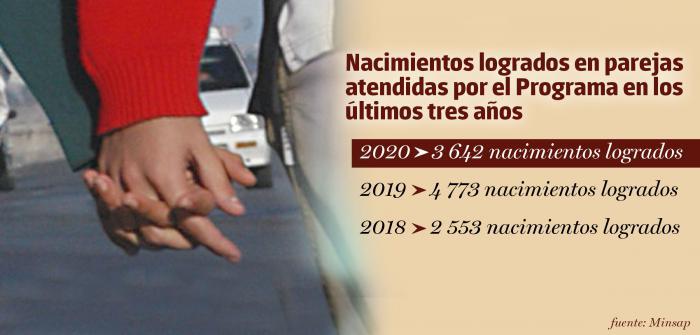

De 2017 à ce jour, 99,3% des plus de 161 000 couples infertiles identifiés, qui ont demandé une prise en charge médicale, ont consulté pour la première fois et sont entrés dans le système de santé (la consultation municipale) et dans une période similaire 20 213 grossesses ont été obtenues. Entre les années 2019 et 2020, plus de 8 000 naissances ont été enregistrées chez des couples infertiles suivis dans le cadre du programme.

-Quelles sont les ressources humaines et la formation des spécialistes participant au programme ?

-Chaque centre dispose d'une équipe multidisciplinaire composée de deux ou plusieurs spécialistes en gynécologie obstétrique aux compétences reconnues, de deux biologistes, qui ont reçu une formation au sein de laboratoires de gamètes dans des centres d'excellence internationaux, de psychologues, d'endocrinologues, de généticiens, d'uro-andrologues et avec la collaboration de spécialités médicales telles que le laboratoire clinique, l'immunologie et autres.

Ces professionnels ont reçu des cours pratiques dans le pays par des spécialistes internationaux et assistent à des congrès et autres activités scientifiques à l'étranger, ou par voie virtuelle, comme cela s'est produit lors de la pandémie de COVID-19.

-Comment la population a-t-elle été informée sur le fonctionnement du programme ?

-Le ministère de la Santé publique a mis en place des mesures pour améliorer la gestion, étendre le développement et renforcer le programme.

Grâce à des actions d'organisation et de contrôle, nous avons réduit l'écart entre le nombre de cas pris en charge et ceux qui consultent pour la première fois, ainsi qu'entre ces derniers et ceux qui sont suivis et qui obtiennent une grossesse.

En collaboration avec les gouvernements locaux, des actions de maintenance des centres ont été achevées en 2020, lesquelles visent à améliorer les conditions structurelles dans 132 cliniques municipales qui accueillent les couples infertiles, et d’autres travaux sont en cours dans les 32 autres établissements.

La plus grande insatisfaction des couples est le retard dans l'obtention d'une grossesse, la principale cause étant que jusqu'en 2016, le pays ne disposait pas d'un réseau de services et que de nombreux couples (de plus de 39 ans) n’ont pas pu accéder au traitement à temps.

Actuellement, l'insuffisance ovarienne est la cause de leur infertilité, pour laquelle ils ont besoin de la technique du don d’ovule, qui exige des femmes fertiles, donneuses altruistes ou des donneuses familiales. Aujourd'hui, pour 80 % des couples infertiles, il y a des femmes qui recevront des ovules, ce qui dépasse l'offre de 20 % des femmes fertiles de moins de 30 ans qui acceptent de donner leurs ovules.

Un aspect important sur lequel travaillent les équipes de professionnels des services est de faire savoir que le retard dans l'étude et la réalisation des procédures est également dû à des raisons biologiques ou du couple.

Par exemple, même si le délai maximum pour conclure les études dans les consultations municipales est de quatre mois et de six mois dans les services provinciaux, les tests hormonaux ne peuvent être effectués que pendant la période menstruelle.

D'autres examens tels que l'hystéroscopie ou l'hystérosalpingographie doivent être réalisés à des jours précis après la menstruation, le suivi folliculaire nécessite parfois d'attendre plus d'un mois en utilisant des médicaments stimulant l'ovulation, la gestion du stress prend un temps qui varie d'un couple à l'autre, le traitement du facteur masculin (oligoazospermie ou trouble de la motilité) exige au moins six mois et la solution aux troubles endocriniens et hormonaux, qui provoquent la stérilité, implique un traitement médicamenteux pouvant aller parfois jusqu'à un an.

D'autres situations, sans vouloir justifier certains problèmes d'organisation subjectifs, qui sont abordées régulièrement par le Minsap sont, par exemple, que pour déclarer un échec de l'utilisation de la technique d'insémination artificielle il faut trois à quatre tentatives et chacune d'entre elles réalisée à au moins deux mois d'intervalle.

Enfin, il est important de garder à l'esprit qu'avant toute procédure, il faut exclure les infections sexuellement transmissibles, attendre que le couple soit traité et que la guérison soit vérifiée, ce qui retarde également le début de la réalisation du traitement.

Les psychologues des équipes municipales se sont rendus au domicile des couples qui ont refusé ou ont rejeté la prise en charge afin de leur fournir de nombreuses informations et des éléments qui leur permettaient de changer d’avis.

Des informations détaillées sur l'accès et la circulation des couples à travers le réseau de services ont été publiées sur les sites web des directions provinciales de la Santé et des institutions. Les actions éducatives se multiplient dans les médias locaux.

-En comparaison avec d'autres pays, quels sont les taux de traitement à Cuba ? Combien coûte ce type de consultation et combien de temps dure-t-elle ailleurs ?

-Environ 15% des couples en âge de procréer et quelque 48,5 millions de couples dans le monde souffrent d'infertilité, un chiffre qui a augmenté ces dernières années.

À Cuba, les quelques études épidémiologiques publiées ont estimé une prévalence de 12 à 14 %, mais en 2018, grâce à un processus de recherche active dans la communauté, 141 000 couples considérés comme infertiles ont été identifiés, estimant la prévalence à 4,5 % des femmes en âge de procréer.

Il n'existe pas de référence internationale sur les taux de traitement, bien que plus de 80 % des couples infertiles identifiés demandent une prise en charge. Cuba est le seul pays qui offre une couverture universelle aux couples infertiles et à leur prise en charge de soins de santé primaires, alors que dans la plupart des pays, l'assurance maladie ne couvre pas toutes les techniques de pointe, de sorte que l'accès aux cliniques privées est limité.

Le prix d'un traitement de haute technologie dans le monde varie de 10 000 à 18 000 dollars, selon la cause de l'infertilité et la technique utilisée.

Bien qu'à Cuba l'accès aux services soit gratuit, le coût pour le système de santé d'une procédure de fécondation in vitro conventionnelle, seulement pour les médicaments, le matériel jetable, les réactifs et les milieux de culture d'embryons, sans compter l'investissement en équipements et en systèmes d'ingénierie, s’élevait avant la pandémie à 4 000 dollars par couple.

Le Minsap a prévu un budget d'environ cinq millions de dollars par an pour la mise en œuvre de mesures de prévention de la stérilité et le traitement des couples infertiles.

-Quelles sont les projections du pays pour ce programme ?

Pour augmenter le nombre de couples bénéficiant des centres territoriaux de haute technologie (du début du cycle jusqu’à la grossesse) :

- Contrôle de la rapidité de construction et d’installation des deux centres territoriaux de haute technologie de Camagüey et de Santiago de Cuba.

- Modernisation de l'équipement des quatre centres territoriaux et achèvement d’un programme spécialisé de maintenance des équipements, des systèmes de gaz et de climatisation pour assurer la stabilité de leur fonctionnement.

- Extension aux quatre centres de la technique de vitrification des embryons dans les centres territoriaux de procréation assistée de haute technologie.

- Intensification du recrutement de donneurs bénévoles de sperme sur les campus universitaires, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, avec le soutien des organisations de jeunesse.

- Dans le cadre de la mise à jour du Code de la famille et d'autres normes réglementaires, il est proposé d'élargir les exigences relatives au don d'ovules, en incluant comme donneuse familiale pour tout type de famille et des donneuses volontaires altruistes, qui ne soient pas stériles et qui ne nécessitent pas de technique de procréation assistée, sous réserve du consentement éclairé.

- Réorganisation de la proportion de couples débutant le processus dans chaque cycle, à savoir 50 % de femmes infertiles de moins de 34 ans et 50 % de femmes qui ont besoin d’un don d’ovule.