La plupart des flambeaux allumés qui descendront, dans la nuit de ce 27 janvier, les marches de l'Université de La Havane, et ceux qui parcourront d'autres rues du pays, ont été fabriqués par des enfants et leurs parents. Ces flambeaux représentent la métaphore de ce que nous sommes, en substance, en tant que nation.

Là, sur les marches, ils attendent d'être allumés : il y en a des longs, des petits, des délicats, des solides, des renforcés, il y a ceux qui ont beaucoup d’éclat et même du papier de couleur autour de la poignée, ceux qui ont un manche en plastique, ceux qui sont faits avec une boîte de conserve en fer, ou en aluminium, ceux qui ont été fixés avec un ou deux clous et un fil de fer, ou juste une vis, ceux qui perdront leur « tête » à la première secousse et ceux qui sont faits de n’importe quel bout de branche du plus banal vieil arbre du parc le plus proche.

Ceux qui ont été fabriqués à la hâte, ceux qui attendaient déjà depuis des jours dans un coin avant d’être distribués, ceux qui, finalement, sont mieux réussis que ce que nous pensions, parce qu'un flambeau, à vrai dire, on ne le fabrique pas et on ne le brandit pas toutes les nuits.

En ce moment, il y a plus de 20 000 flambeaux dans un coin ouvert de l'université de La Havane, et beaucoup plus dans d'autres lieux, et aucun d'entre eux ne se ressemble. Paradoxalement, ce soir, ils seront tous semblables.

Eduardo Galeano, dans l'un de ses mini-contes les plus inoubliables et les plus souvent répétées, évoquait l'Humanité comme une mer de petits feux. Les nuits du 27 janvier, à La Havane et dans de nombreuses provinces de Cuba, pourraient être confondues avec cela, mais ce ne serait pas exact. Mieux vaut parler d'un fleuve, d'un torrent qui s’écoule de manière imprévisible durant nos hivers, avec des significations possibles que nul n'oserait enfermer.

Ce n'est pas la même chose de parler de feux que de flambeaux. L'un persiste presque toujours avant, pendant et après la flamme. Il y aura des flambeaux qui seront allumés avant l'heure et qui s’éteindront plus rapidement, des flambeaux qui seront laissés à moitié chemin, abandonnés sur le bord du trottoir, des flambeaux qui insisteront pour s’enflammer à nouveau, des flambeaux qui se rapprocheront pour offrir leur flamme et s'embrasseront, l'un avec l'autre, jusqu'à ce que les deux soient allumés de la même manière.

Certains descendront sans flambeaux, car la liturgie de cette marche implique – littéralement – bien plus que le feu.

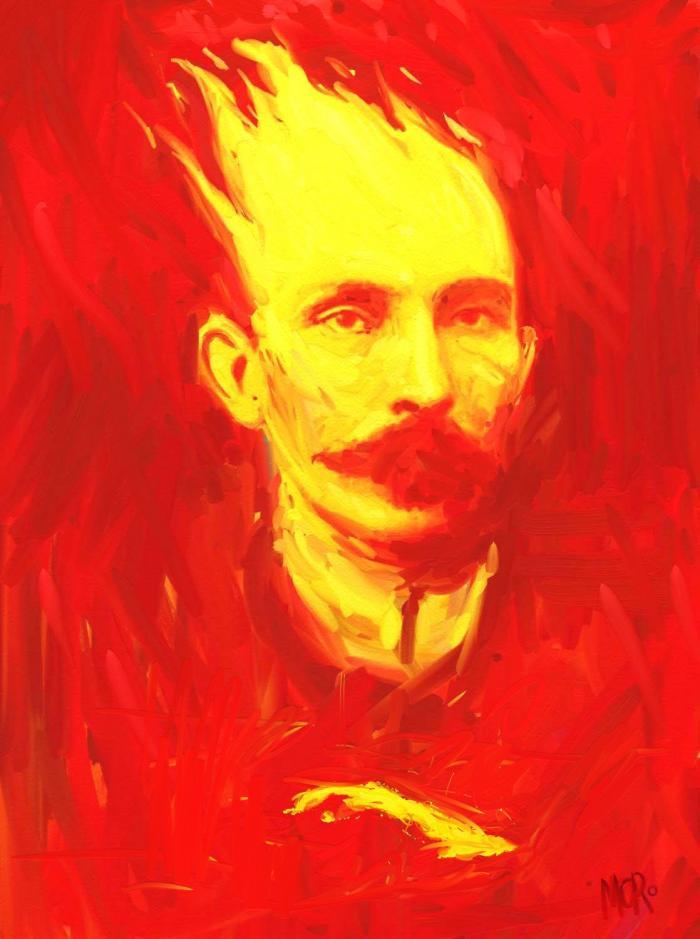

La marche aux flambeaux, celle des vingt mille et un flambeaux différents, vise bien des objectifs en même temps : dialoguer avec les curieux, démontrer le pouvoir incalculable et révolutionnaire de la beauté, se revoir, chanter, réfléchir à la façon dont ce chant et ce feu se transformeront demain en davantage de bien-être, de droits, d'égalité, de justice, de création, en moins de solitude, de tristesse, en davantage de force, de courage, de réflexion, de force d’âme, ouverte et sincère, en moins d’ordures, littéralement et métaphoriquement parlant, en davantage de lutte, de Marti et de Patrie.

La marche, c'est pour jeter un regard en arrière et frissonner à la vue du feu qui descend, qui est là, de la multitude de gens et de flambeaux qui le soutiennent dans l'obscurité ; ou peut-être simplement pour marcher et trouver un flambeau abandonné, encore fumant, un flambeau fabriqué par un enfant, le ramasser sur le trottoir et tenter, désespérément, de le rallumer, dans un exercice tout à fait semblable à l'acte quotidien, précieux, puissant et salvateur d'un baiser.