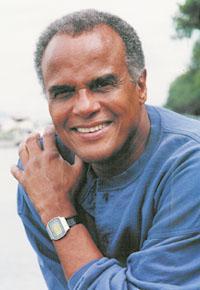

La mort d’Harry Belafonte, le 25 avril à l'aube, à l'âge de 96 ans, à Manhattan, a laissé un sillage de tristesse et en même temps d'espoir parmi ceux qui, dans son pays, les États-Unis, et dans d'autres parties du monde, ont applaudi sa fructueuse moisson de succès dans la musique et le cinéma, et l'ont senti proche, solidaire et combatif dans les luttes pour la justice sociale.

D'une part, le chagrin de la perte d'un être exceptionnel, d’autre part, la confiance que son exemple de conséquence et de cohérence en faveur du genre humain servira de guide pour achever l'inéluctable conquête d'un monde meilleur

À Cuba, où il a partagé des affections indélébiles et où il a reçu la médaille de l'Amitié, le président de la République a publié le message suivant sur les réseaux sociaux : « Un très cher ami de Fidel et de Cuba est mort : Harry Belafonte, un grand artiste et un activiste étasunien qui a défendu la justice comme un authentique révolutionnaire. Chantons "We are the World", un hymne contre la faim dont il avait eu l'idée, pour célébrer sa précieuse vie ».

Chaque rencontre entre Fidel et Belafonte approfondit un lien né d'une pleine identité d'idéaux et de principes : comprendre la nature de l'amitié entre les peuples et les cultures au-delà de l'hostilité des administrations étasuniennes à l’encontre de Cuba, se tenir aux côtés des pauvres de la Terre, œuvrer pour des sociétés où le racisme et la xénophobie seront définitivement éradiqués, et assumer la solidarité internationaliste comme un dévouement désintéressé.

Lorsque des éléments réactionnaires et conservateurs tentèrent de brouiller cette amitié, Harry répondit : « Si vous croyez en la justice, si vous croyez en la démocratie, si vous croyez aux droits des personnes, si vous croyez en l'harmonie de toute l'humanité, alors vous n'aurez pas d'autre choix que de copier Fidel Castro, chaque fois que cela sera nécessaire. » Quant à son soutien indéfectible au peuple cubain, il expliqua : « Je ne le vois pas comme un effort suprême, c'est une façon de vie. »

Belafonte naquit le 1er mars 1927 dans le quartier new-yorkais de Harlem, mais il passa son enfance en Jamaïque. Dès son plus jeune âge, il prit conscience de ses deux grandes passions : la musique et la défense des personnes exclues et discriminées en raison de la couleur de leur peau. L'une, qui le conduisit à s’essayer au spectacle, en écoutant les riches sonorités des îles des Caraïbes et des communautés afro-américaines, l'autre, à travers des expériences personnelles, son passage dans les forces armées étasuniennes, où il souffrit de traitements discriminatoires, et son immersion dans le mouvement des droits civiques mené par le révérend Martin Luther King Jr, son mentor et son ami.

« Lorsque l'on me demande à quel moment l'artiste est devenu activiste, je réponds que j'étais activiste bien avant de devenir artiste. Les deux s’apportent mutuellement, mais l’activisme vient en premier », avait-il déclaré dans une interview.

À tel point que le New York Times, en donnant la nouvelle de sa mort, a écrit : « Dans les années 1950, alors que la ségrégation était encore très répandue, son ascension au firmament de l'industrie du spectacle fut historique. Mais son principal objectif était les droits civiques. »

Et ce n'est pas seulement à la conquête des droits bafoués qu'il consacra ses efforts. Sa voix s'éleva plus d'une fois contre l’inclination cruelle des politiciens de son pays. Au lendemain de l'invasion de l'Irak par les États-Unis, il qualifia le président George W. Bush de « plus grand des terroristes ». Et à la veille de l'élection de Donald Trump, il s'adressa à la communauté noire en ces termes : « Avec lui, nous perdons le sommeil, nous perdons tout. »

La carrière musicale de Belafonte fut véritablement lancée après la sortie de son troisième album, Calypso (1956), son premier disque longue durée, qui se vendit à plus d'un million d'exemplaires aux États-Unis et caracola en tête du classement du magazine Billboard pendant 31 semaines ininterrompues. Le disque comprenait la chanson emblématique de l'artiste, Day-O (The Banana Boat Song). Sa carrière atteignit des sommets que seuls Louis Armstrong et Ella Fitzgerald avaient réussi à atteindre parmi les Noirs et les mulâtres à une époque de racisme exacerbé. Il enregistra plus de 30 albums, dont certains en collaboration avec Nana Mouskouri, Lena Horne et Miriam Makeba.

Au cinéma, il joua dans Carmen Jones (1955, une version de l'opéra Carmen, de Bizet, située aux États-Unis, avec des interprètes noirs), Une île au soleil (1957, qui s'attira l'ire des racistes en exposant la relation amoureuse d'un homme noir avec une femme à la peau blanche), Le monde, la chair et le diable (1959), Buck et son complice (1972, un western avec Sidney Poitier), et plus récemment dans Bobby (2006) et BlacKkKlansman, de Spike Lee (2018). En 2014, il reçut un Oscar d'honneur, et en 2015, le prix humanitaire Jean-Hersholt, pour son engagement en faveur des droits civiques.

Ses nombreuses distinctions comprennent également une inscription dans le Livre d'honneur du Kennedy Center en 1989, la médaille nationale des Arts, en 1994 et un Grammy award, pour l’ensemble de son œuvre, en 2000. En 2011, il joua dans le film documentaire Sing Your Song, qui lui est consacré et publia son autobiographie My Song, qui contient des passages émouvants sur ses voyages à Cuba et son amitié avec Fidel.

Faisant un bilan, à l'occasion de son 90e anniversaire, il déclara : « Je n'ai pas à me plaindre de ma propre vie. Cependant, les problèmes auxquels sont confrontés la plupart des Étasuniens à la peau noire semblent aussi terribles et enracinés qu'ils l'étaient il y a un demi-siècle ». Ce sont les mots d'un homme qui a toujours placé l'humanité au premier plan.