Pour Arthur Schopenhauer, le bonheur n'était qu'un leurre et nous ne pouvions, en tant qu'êtres humains, que tenter d'être le moins malheureux possible. Ne pas avoir de grandes attentes, prescrivait le philosophe allemand dépressif.

Pour ce qui est de la paix, il semblerait qu’il en soit de même. Paradoxalement, elle a toujours été une question controversée pour l'Humanité, du moins depuis que la mémoire a trouvé des moyens de se perpétuer ou a laissé des pistes pour qu’elle puisse être sauvée.

Aussi bien les fractures perceptibles dans les ossements fossilisés, que les peintures cryptées sur les parois des grottes, les écritures anciennes des langues mortes ou les cités englouties, l'histoire de l'Humanité que nous apprenons à connaître, pourraient être comprises comme l'histoire de nos violences, traversées, évidemment, par le vieux rêve de les dépasser un jour.

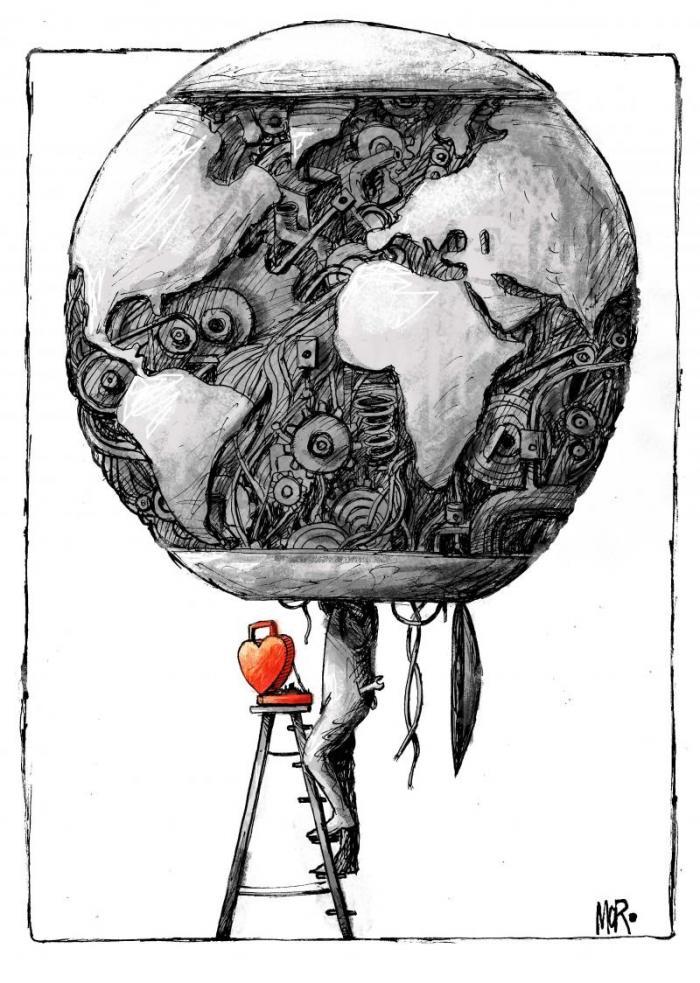

La paix, en tant que concept, a été si étroitement liée à la violence que, lorsque l'on cherche des définitions, ce qui apparaît en premier, c’est la construction du mot comme une sorte d'antonyme par excellence : antonyme de guerre, de conflit, de bruit ou de troubles.

C'est comme si nous ignorions ce que signifie le mot paix, mais que nous sachions seulement ce que nous souhaitons qu'elle ne soit pas. Cela ne nous sert qu’à définir que la paix est, au minimum, une quête, une interrogation et un rêve.

Or, les mémoires méritent d'être resignifiées, car c'est à partir de la compréhension des mémoires que les mots d'aujourd'hui ont pris forme et sens. Et la paix, comme nous l'avons déjà dit, a été tellement insaisissable pour la mémoire, si chère payée, qu’il se pourrait que nous soyons invités, avec condescendance, à assumer comme normal, comme « paix », ce qui, pour paraphraser Schopenhauer, serait la moindre des violences possibles.

C'est pourquoi il nous faut défendre notre droit à redéfinir ce que nous comprenons et ce que voulons par paix, y compris redéfinir ce que signifie : guerre, conflit, bruit ou troubles... ou si Schopenhauer lui-même se réveillait, réfuter ses tristes conceptions du bonheur, car pour nous, être en paix n'est pas nécessairement antonyme de lutte, mais c’est nécessairement synonyme d’être heureux.

Notre conception de la paix relèverait plutôt de Garcia Lorca, parce que le poète espagnol rêvait de la chanter comme une chanson sous l'olivier : Il dira : paix, paix, paix, parmi cliquetis de lames et mèches de dynamite ;/ il dira : amour, amour, amour,

jusqu’à ce que ses lèvres deviennent d’argent.

Notre idée de la paix ressemble nécessairement à celle de Rafael Alberti qui aspirait à une Paix sans fin, une véritable paix, / Paix qui se lève à l'aube / et qui ne meurt pas à la nuit tombée.

Certains demandent trop peu lorsque l’on parle de paix. D’autres tentent de l'enfermer dans des cadres juridiques sans même l'avoir obtenue, et ils continuent d’être.. comme nous l’avons été en Amérique latine, – il y a 200 ans et cela nous pèse encore –prisonniers d'une idée de république que nous n'avons jamais eue et que nous n'aurons jamais. Cela nous a coûté très cher, cela nous coûte, de comprendre notre capacité à disposer d’une voix et d’un vote dans l'Histoire.

Lorsqu’ils demanderont la paix dans le monde, nous n’allons pas nous contenter de supplier pour qu’au cours des 16 prochains mois, 45 000 êtres humains ne soient pas assassinés en Palestine. Nous ne serons pas les « petits anges » d’un chœur religieux racontant la tragédie et clamant en faveur d'une paix factice qui se résumera à : « on n’a pas entendu un seul coup de feu, aucune bombe n'est tombée aujourd'hui ».

Nous voulons un peu plus que cela, précisément pour qu’il n’y en ait pas 45 000 de plus. Nous voulons une paix qui ne ressemble pas à une aumône, parce que nous savons déjà que l'aumône n'a jamais suffi à tuer la pauvreté, mais qu'elle sert à peine à stopper la faim et un jour seulement.

Nous ne voulons pas d'une paix éthérée, d'une paix qui s'estompe, la nôtre a des conditions, des circonstances et un contre-récit.

Nous ne voulons pas d'une paix de blanches colombes, qui ne nous ressemblent même pas ; dans notre paix, volent des colombes de pierre, des colombes noires, des colombes mosaïques, des colombes bleues... et jusqu’aux corbeaux qui se refusent à aller ça et là pour arracher des yeux.

Lorsqu’ils demanderont la paix dans le monde, non seulement nous crierons pour que la guerre finisse, nous crierons aussi quelque chose comme « La Patrie ou la Mort » au Burkina Faso, et dans l’expulsion d'Afrique, en général, des garants d'une paix qui nous tue par la faim. Nous serons aux côtés des paysans en Amérique latine dans la récupération de leur terre ou en train de conspirer avec les Mapuches.

Lorsqu’ils demanderont la paix dans le monde, nous nous interrogerons sur tout ce que nous ignorons ou ne comprenons pas sur ce qui se passe dans le monde... et nous courrons pour étudier un peu plus, pour ressentir un peu plus.

Lorsqu’ils demanderont la paix, nous reviendrons au mythe grec de Sisyphe, pour dire que parmi les « punis par les dieux », il n'y a pas de paix possible ; que dans la torture de faire rouler chaque jour la même pierre stérile jusqu’au sommet de la montagne, sans volonté ni conscience de ce à quoi cela sert, il n'y a pas de paix non plus : nous ne la garantissons pas.

Albert Camus, écrivain français, nous appelait à imaginer Sisyphe heureux et il nous disait : « Sisyphe, prolétaire des dieux, impuissant et révolté, connaît toute l'étendue de sa misérable condition : c'est à elle qu'il pense pendant sa descente. La clairvoyance qui devait faire son tourment consomme du même coup sa victoire. Il n'est pas de

destin qui ne se surmonte par le mépris. »

Lorsqu’ils demanderont la paix, nous dirons que Sisyphe n'a jamais été heureux et que, comme pour la tendresse, le mépris ne suffit pas non plus.